প্রতিবন্ধী নাগরিক: ট্যাবু ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা

‘প্রতিবন্ধিতা’ সমাজে এখনো ট্যাবু হয়েই রয়ে গেছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের মনস্তাত্বিক পরিবর্তন ঘটানো, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দৈনন্দিন যাপন এবং অবকাঠামো পরিগঠনে প্রতিবন্ধীবান্ধব ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বরাবরই উদাসীন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনিচ্ছুক।

অনার্স পরীক্ষার হল। হঠাৎ তীব্র দুর্গন্ধে সবার নাকে রুমাল চাপার দশা। দায়িত্বরত শিক্ষক খোঁজ নিয়ে দেখলেন গন্ধটা আসছে তারই হলের এক ছাত্রের শরীর থেকে। কিছুক্ষণ আগে এই ছাত্রই টয়লেটে যাওয়ার অনুমতি চাইছিলো। বারবার টয়লেটে যেতে চাওয়ায় শিক্ষক ধরে নিয়েছিলেন, অন্য অনেকের মতো টয়লেটে বই রেখে এসে নকল আনার জন্য ছাত্রটা বারবার টয়লেটে যেতে চাইছে। কিন্তু শিক্ষকের তখন মাথাতেই আসেনি ছাত্রটা স্পাইনালকর্ডের ক্ষতিজনিত একজন প্রতিবন্ধী। এবং ধারণা ছিল না এ ধরনের একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ঠিক কী কী ধরনের সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা উচিত, স্পাইনালকর্ড ইনজুরির কারণে ব্যক্তি তার আংশিক থেকে সম্পূর্ণ শারিরীক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর ফলে তিনি হাঁটাচলা, প্রস্রাব-পায়খানা থেকে কোনো কিছুই ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। ফলে এটা ধারণা করা কঠিন যে, আর পাঁচজন স্বাভাবিক জীবনধারণকারী মানুষের মতো দেখতে হলেও এই মানুষগুলোকে কী অভাবনীয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও উপরোল্লেখিত ঘটনায় শিক্ষককে হয়তো খুব একটা দোষও দেওয়া চলে না, কেন না তিনিও পরিস্থিতির স্বীকার। তবে শিক্ষকরা এটা জানেন যে, একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পরীক্ষার হলে প্রায় ১৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় পেয়ে থাকেন কিন্তু শুধুমাত্র দু-একজনের জন্য তারা এ সুবিধা দিতে নারাজ। এমনকি অনেক শিক্ষক এখনও মনে করেন যে, বাবা-মায়ের পাপের ফলে এমন সন্তান জন্ম নেয়।

শুধুমাত্র স্পাইনালকর্ডে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নন, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্যান্য প্রতিবন্ধীরা একই পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। এই অবস্থা আরও খারাপভাবে উঠে আসে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি, রাষ্ট্রের পলিসি, অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে। সবথেকে বিব্রতকর ঘটনা ঘটে তখন, যখন একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কোনো সনদ সংগ্রহ করতে যান। সেখানে তাদের কোন ধরনের হয়রানির স্বীকার হতে হয় তা ধারণারও বাইরে।

আরেকটা গল্প বলি। উপরোল্লেখিত স্পাইনাল কর্ডের ক্ষতিজনিত ব্যক্তিরই গল্প এটি। তিনি যখন প্রতিবন্ধী কার্ডের জন্য আবেদন করেন তখন তাকে সমাজসেবা কার্যালয় থেকে জানানো হয় যে, আইডি কার্ডের জন্য ছবি তুলতে হবে। এবং তারা তাকে ছবি তোলার দিনক্ষণও জানিয়ে দেন। তিনি যথারীতি নির্ধারিত দিনে সুন্দর পোশাক পরে সমাজসেবা কার্যালয়ে উপস্থিত হন। তখন বলা হলো, ক্যামেরার সামনে তাকে এমনভাবে হাত-পা বেঁকিয়ে বসতে হবে যাতে ছবিতে বোঝা যায়, তিনি একজন প্রতিবন্ধী।

এমন নির্দেশনার পর তিনি অপ্রস্তুত ও প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কা খান। কারণ বিষয়টা এতটাই অপমানজনক আর পরিহাসমূলক ছিল যে, তিনি কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বিষয়টা হজম করতে সময় নিচ্ছিলেন। তিনি একজন স্পাইনাল কর্ডের ক্ষতিজনিত প্রতিবন্ধী। তার হাত-পা তো বাঁকানো নয় এবং শরীরের এমন কোনো অঙ্গ দৃশ্যত অস্বাভাবিক নয় যে, যা ক্যামেরার সামনে তুলে ধরে বোঝাতে পারবেন তিনি আদতেই একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি! ওদিকে ফটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে আছেন তার হাত-পা বাঁকানো ভঙ্গিতে একটা জুৎসই পোজের অপেক্ষায়। মূলত এভাবে নানা হাস্যকর ও অপমানজনক কসরতের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধীদের ছবি তোলার মতো বিড়ম্বনাপূর্ণ পর্বটা শেষ করতে হয়।

যেখানে সরকারি কর্মকর্তাদের ধারণাই এমন যে, প্রতিবন্ধী মানেই হাত-পা, চোখ-মুখ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাঁকানো বা অস্বাভাবিক, সেখানে সাধারণের ধারণা কোন স্তরের হবে তা সহজেই অনুমেয়। সেইসঙ্গে সরকারি পর্যায়েও প্রতিবন্ধিতাকে কতটা হীন ও অপমানকর জ্ঞান করা হয় তার কিছু ইঙ্গিতও পাওয়া যায় সরকারির প্রবৃত্তির মধ্যে।

প্রতিবন্ধিতা ও সামাজিক মনস্ততত্ত্ব

জন্মগত শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও মানুষ যে কোনো সময় যে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বা অসুস্থ হয়ে যে কোনো প্রকারের প্রতিবন্ধী জীবন গ্রহণ করতে পারেন। তার জন্য যে আমাদের প্রস্তুতি থাকা উচিৎ, সে শিক্ষা ও সচেতনতার ব্যবস্থা আমাদের সামাজিক কাঠামোতে নেই। ফলে এমন চিত্র আমরা হরহামেশাই প্রত্যক্ষ করি যে— একজন ব্যক্তি তার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করলেন, আর কোনো কারণে একদিন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়ার পর সে বাড়িটা তার জন্যই ব্যবহার-অযোগ্য হয়ে পড়ে। কারণ বাড়ির কাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব হয় না। বাড়ির ডিজাইন ও ফিটিংসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি মাথায় রাখা না হলে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় অনেককে । পরিবারে প্রধান ব্যক্তি হয়েও আকস্মিক প্রতিবন্ধিতার মুখে পড়ে তিনি হয়ে পড়েন পরিবারের বোঝা।

আমাদের দেশের রাস্তা থেকে শুরু করে বিল্ডিং এবং বিল্ডিংয়ের ভেতরে যাবতীয় আসবাব, টয়লেট কোনোটাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহার উপযোগী নয়। এমনকি যখন বিল্ডিং ডিজাইন করা হয়ে থাকে তখন ইঞ্জিনিয়ার সবচেয়ে অল্প যায়গায় কীভাবে বাড়ি তৈরি করা যায় সেই বিবেচনা করলেও ওই বাড়িতে যে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অতিথি হিসেবেও আসতে পারেন সেই বিবেচনা করেন না বা করতে চান না।

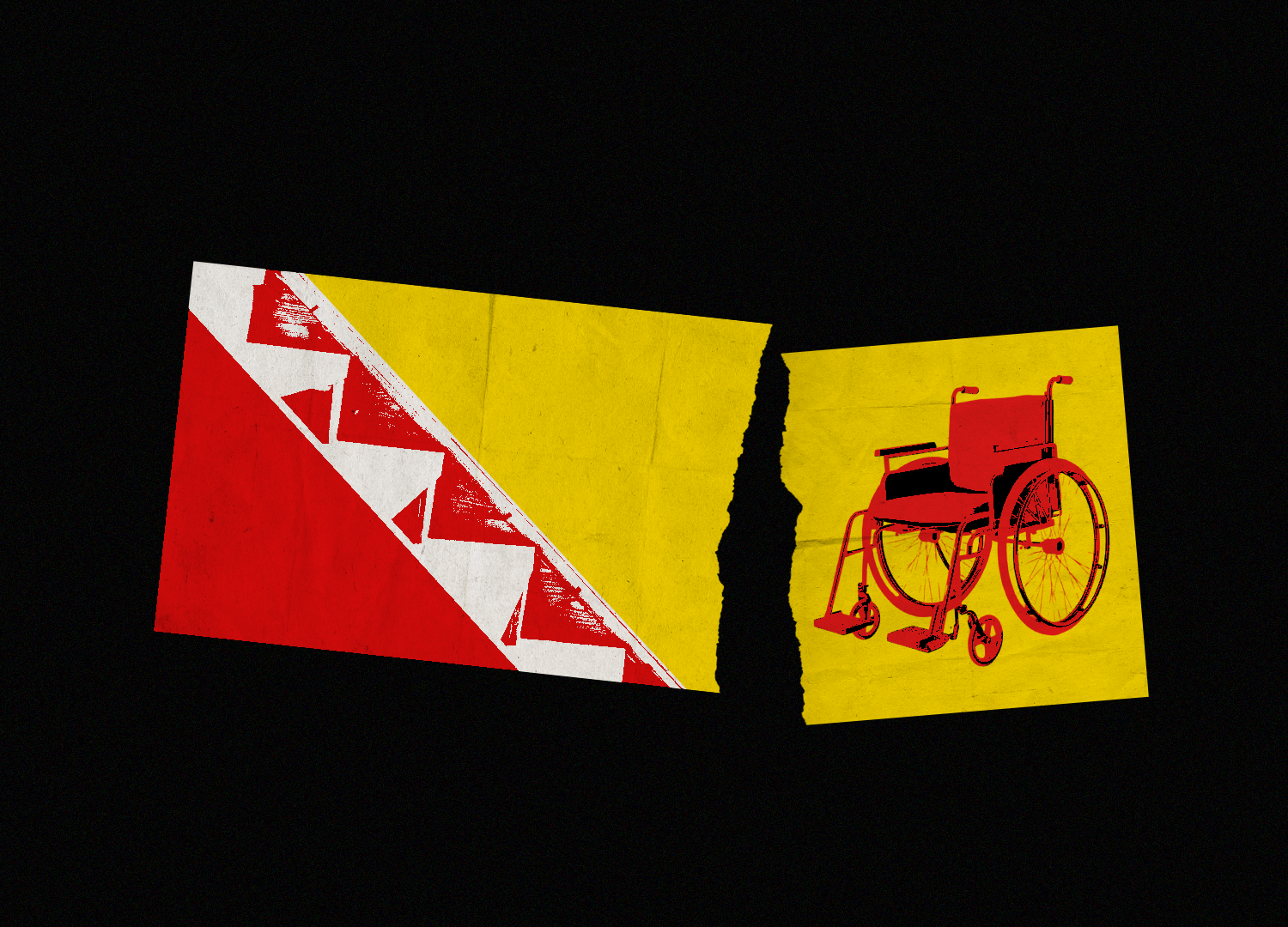

প্রতিবছর সরকার এবং এনজিওগুলো ঘটা করে ৩ ডিসেম্বর প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুন্দর সুন্দর নামে ভূষিত করার পাশাপাশি ওইদিন তাদের হুইল চেয়ার, ক্র্যাচসহ বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী বিরতণ করতে দেখা যায়। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, শহর বা উপ-শহরগুলোতে সেইসব হুইল চেয়ার ব্যবহারের মতো ৯০ শতাংশ রাস্তাই উপযোগী নয়। । গ্রামের কথা তো দূরের কথা!

একজন প্রতিবন্ধী শিশু যদি সেই হুইল চেয়ার ব্যবহার করে এই সুন্দর পৃথিবী না-ই দেখতে পারলো তাহলে ওই হুইল চেয়ারের কি কোনো প্রয়োজন আছে? যদি একজন তার হুইল চেয়ার বা ক্র্যাচ নিয়ে নিরাপদে কর্মস্থলে না যেতে পারলো তাহলে ওই উপহারেরই বা কী মানে? নাকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র সরকার এবং এনজিওগুলোর ফান্ড সংগ্রহ করার একটা উপলক্ষ মাত্র?

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী শব্দের বদলে ‘সুবর্ণ নাগরিক’ শব্দটা ব্যবহার করছে। কিন্তু তাতে কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটছে? একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জানেন তিনি একজন প্রতিবন্ধী এবং সেটা তিনি মেনেও নেন। সমাজের তরফ থেকে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা, অবমাননা এবং নানাবিধ বঞ্চনা তার অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত উপহাস করে চলেছে, আর সেটাকেও তাকে জীবনের অংশ হিসেবে মেনে নিতে হচ্ছে— এর চেয়ে অপমানকর আর কী হতে পারে?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, রাষ্ট্র ‘সুবর্ণ নাগরিক’ নামের গালভরা তকমা দিয়ে দায় সারতে চায়। প্রতিবন্ধী নাগরিকের প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের যে সম্মানজক সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা উচিত সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি বিদ্যমান। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের মনস্তাত্বিক পরিবর্তন ঘটানো, শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দৈনন্দিন যাপন এবং অবকাঠামো পরিগঠনে প্রতিবন্ধীবান্ধব ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দিকে রাষ্ট্রকে বরাবরই উদাসীন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনিচ্ছুক বলে মনে হয়েছে।

ফলত, “প্রতিবন্ধী”, “অটিস্টিক”— এ ধরনের শব্দবন্ধ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো গালি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এখনো “প্রতিবন্ধী” শব্দটার প্রতি স্বাভাবিক সম্মান ও দায়িত্ববোধের বদলে ‘করুণা’ই দৃশ্যমান সর্বত্র। রাষ্ট্রও করুণাবশত বিশেষায়িত নাগরিক হিসেবে প্রতিবন্ধীদের দেখাতে চায় এবং সে কারণেই তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দায়সারা তৎপরতাই চোখে পড়ে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমাজসেবা কেন্দ্রের দিকে তাকানো যাক। দেশের সমাজসেবা অফিসের বড় বড় স্থাপনাগুলো খেয়াল করলেই দেখা যাবে, ওই স্থাপনা বা ভবনগুলো শতভাগ প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার-উপযোগী নয়। বিশেষ করে এসব বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি ও টয়লেটগুলো প্রতিবন্ধীদের দিকে তাকিয়ে যেন উপহাসই করে। এ ছাড়া অনেক সমাজসেবা ভবন রয়েছে যেগুলো স্বাধীনতাপূর্ব সময়ের এবং তার সিঁড়িগুলো এতটাই খাড়াভাবে তৈরি যে সাধারণ মানুষেরই উঠতে কষ্ট হয়। একজন হুইলচেয়ার বা ক্র্যাচ ব্যবহারকারীর ব্যক্তির জন্য সেইসব সিঁড়ি ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব।

এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৬৫% শতাংশ ব্যাংকের অফিস ২য় তলায় অবস্থিত যেখানে সিড়িগুলো এতো সরু থাকে যে, একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এমন কি বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখাগুলোর কাঠামোও প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। সরকারি বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে লোক দেখানো র্যাম্প থাকলেও তার বেশি ভাগই ব্যবহার-উপযোগী নয় এবং প্রতিবন্ধীবান্ধবও নয়।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীবান্ধব কোনো পাবলিক টয়লেট পরিষেবা নেই বললেই চলে। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাড়ির বাইরে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হচ্ছেন। বাসস্টপ, হাসপাতাল, শপিং মল, পার্ক কোথাও পরিচ্ছন্ন টয়লেট বা প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট পরিষেবা নেই। এর ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাইরে গেলে জল পান করা থেকে বিরত থাকছেন। ফলে তারা কিডনিসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছেন।

প্রতিবন্ধীর মা-বাবা

একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মায়ের কথা বলি। তিনি তার সন্তানের প্রতিবন্ধিতার কারণ সম্পর্কে বলছিলেন, “...আমার ছেলেটা একদম স্বাভাবিক ছিল, খুব সুন্দর গান করতে পারতো। ওর যখন ৬ মাস বয়স তখন কিছু সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পেরে আমরা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। ঘুমের মাঝে খিচুনি হয় জানার পর ডাক্তার হাই পাওয়ারের ঔষধ দিয়েছিলেন। ৪ বছর বয়সে আমাদের পরামর্শ দিলেন স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা ছেলেকে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করাই। কিন্তু অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপে আমাদের ছেলে হাইপার হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে সে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিতে পরিণত হয়।”

“আমাকে যদি ডাক্তার একটা স্পেশাল স্কুলে ভর্তি করার পরামর্শ দিতেন তাহলে আমার ছেলের এমনটা হতো না বলে আমার বিশ্বাস ”, আক্ষেপ করে বলেন ওই মা।

ওই মায়ের মতো আরও কতো কতো মা তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানকে ভর্তির জন্য স্কুলের দরজায় ঘুরে ঘরে ব্যর্থ হয়েছেন তার ইয়াত্তা নেই। কারণ স্কুলে তার সন্তানকে পড়ানোর মতো প্রশিক্ষিত কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। এমনকি তাদের ক্লাসরুমগুলোও প্রতিবন্ধীসহায়ক করে নির্মিত নয়।

বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বাবা-মায়ের গল্প আসলে একই। তাদের আক্ষেপ, উৎকণ্ঠাও একই। তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তিত থাকেন। তাদের দৈনন্দিন ব্যস্ততা ছাপিয়ে তাদের চিন্তার অধিকাংশ জুড়ে থাকেন তাদের প্রতিবন্ধী সন্তান। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতিই সবচেয়ে বেশি “মনোযোগ” থাকে বাবা-মায়ের। প্রতিবন্ধী সন্তানদের নিয়ে তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। বিশেষ করে বয়স্ক ও অসুস্থ বাবা-মায়েরা প্রতিবন্ধী সন্তাদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠায় থাকেন এই জন্য যে, তাদের মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধী সন্তানটির দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। বাংলাদেশে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, এমন কোনো রাষ্ট্রীয় আইন বা ব্যবস্থা নেই যে, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপদ জীবন-যাপন নিশ্চিত করবে।

সামাজিক সংস্কার বা ট্যাবুদ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারকেও দেখা যায় তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে। আবার এমন অনেক অভিভাবককে দেখা গেছে প্রতিবন্ধী সন্তানের চিকিৎসার পরামর্শ দিলে তারা ক্ষেপে গিয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। প্রতিবন্ধী সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মায়েদের এখনো নানা কটূক্তি, বঞ্চনা সহ্য করতে হয় সমাজে। এসব সংস্কার থেকে বের হতে না পারলে প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বাভাবিক, মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা কখনোই গড়ে উঠবে বলে মনে করি না। আর প্রতিবন্ধী নাগরিকদের ব্যপারে সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটলে কল্যাণমূলক ও মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্নও থেকে যাবে দূরপরাহত।●

প্রান্তোষ বৈদ্য, স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজকর্মী