সরকার সবসময় ভিসিদের পক্ষে থাকে কেন?

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন দাবিতে ভিসি-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। কিন্তু সরকার শিক্ষার্থীদের দাবি আমলে নেওয়ার বদলে ভিসিদের পক্ষ নেয়। শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাসী ও পুলিশি হামলার ঘটনায় মদদ দেওয়া বা নিরব থাকতেও দেখা যায় সরকারকে। সরকার কেন এমন করে?

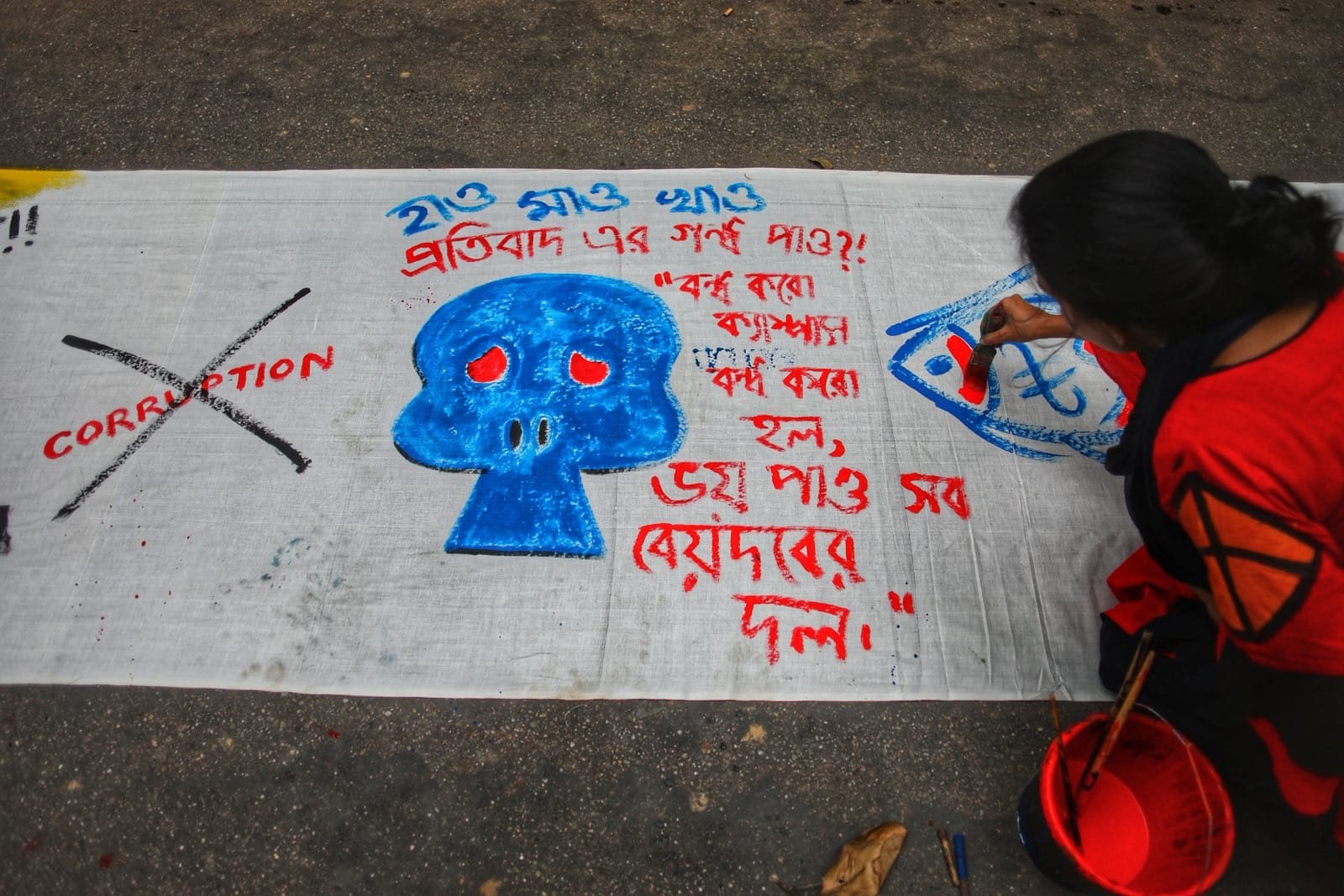

খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) ৩২ জন শিক্ষার্থী ভিসির পদত্যাগের দাবিতে সোমবার থেকে আমরণ অনশনে বসেছেন। ছাত্রদল-যুবদলের সন্ত্রাসী আক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষায় ব্যর্থতা, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করা, ৩৭ জন শিক্ষার্থীর সাময়িক বহিষ্কার এবং বারবার আবেদন সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার প্রেক্ষিতে কুয়েটের আন্দোলনকারীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ভিসির বিরুদ্ধে কুয়েটের শিক্ষার্থীরা যখন এ ধরনের অবস্থান নিয়েছেন একই সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও (চবি) প্রশাসনের বিরুদ্ধে চলছিল শিক্ষার্থীদের অনশন। এর আগে এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে চবিতে নয় ছাত্রীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ভিসি'র বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলাদেশে ডাল-ভাতের মতোই সাধারণ ঘটনা। ২০২২ সালে দ্য বিজনেস স্টান্ডার্ডে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২০ বছরে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্তত ৫০টি ভিসি-বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে হয়েছে ২০ জন ভিসিকে। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে আন্দোলনের মুখে এখন পর্যন্ত কেবল একজন ভিসিই অপসারিত হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের গত ১৫ বছরের শাসনামলে ছাত্র আন্দোলনের মুখে বেশ কয়েকজন ভিসি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এদের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মো. আনোয়ার হোসেন (২০১৩) এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এস এম ইমামুল হকের (২০১৯) পদত্যাগের কারণ ছিল আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জামাত-শিবির ও রাজাকারের বাচ্চা বলে বিষোদ্গার করা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিয়োগবাণিজ্যের কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যুগপৎ আন্দোলনে ২০১২ সালে পদত্যাগ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক ভিসি শরীফ এনামুল কবির। তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগও ছিল। ২০১৯ সালে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী বহিষ্কার, আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের উপর বহিরাগতদের দিয়ে হামলা এবং নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি খোন্দকার নাসির উদ্দিন আহমেদ।

দেখা যাচ্ছে, ভিসিদের আর্থিক অনিয়ম, নিয়োগ বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি, খামখেয়ালি বা লাগামহীন বক্তব্য, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতা এবং তাদের ওপর পুলিশি নিপীড়নই প্রধান অভিযোগ হয়ে এসেছে ভিসি-বিরোধী আন্দোলনগুলোতে। তবে ভিসিদের এসব অনিয়ম-বিশৃঙ্খলার পেছনে একটি সাধারণ উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব, আর তা হলো তাদের জবাবদিহিতাহীন স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা।

জবাবদিহিতাহীন ক্ষমতার উৎস ও স্বরূপ

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা জবাবদিহিতাহীন স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা কীভাবে অর্জন করেন— এ জিজ্ঞাসা খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য, এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে আরো কিছু প্রশ্ন জুড়ে দিলে এর উত্তর খোঁজা সহজ হবে।

কেন পাঁচ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি, প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রারসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পদত্যাগের হিড়িক পড়েছিল? কেনই বা সরকার পরিবর্তনের পর প্রত্যেকবার রাতারাতি দেশের প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে বা ঘটাতে হয়?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যে উপরের মহামূল্যবান জিজ্ঞাসার জবাব রয়েছে। এসব প্রশ্নের উত্তর আসলে একটি।

এ দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের 'রাজনৈতিক চরিত্র' গড়ে উঠেছে প্যাট্রন ক্লায়েন্ট কাঠামোর সব ধরনের শর্ত পুরণ করে। কেন্দ্রস্থ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষা বা এজেণ্ডা বাস্তবায়নের শর্তে প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্তাশ্রেণির প্রশাসকরা নিয়োগ পেয়ে থাকেন। দুই তরফে অলিখিত ভারসাম্যপূর্ণ (!) বিনিময়চুক্তি সম্পাদিত হয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তি একদিকে প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করে চলে অপরদিকে তার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের কর্তারা ভোগ করে চলেন জবাবদিহীনতাহীন স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা।

বাংলাদেশের রাজনীতির প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট কাঠামো নিয়ে অন্যদিন আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। আজ আলোচনা করা যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে, যে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা নির্মাণের সঙ্গে ভিসি নিয়োগ প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আইন অনুযায়ী চারটি স্বায়াত্ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য ৫১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। যদিও বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির পদটা অনেকটাই আলংকারিক। অন্য সকল নিয়োগের মতো এখানেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়েই ভিসি নিয়োগ দেন।

১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী, স্বায়ত্ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিনেট কর্তৃক ভিসি নিয়োগের বন্দোবস্ত করা হলেও এই নীতির অস্তিত্ব ছিল মূলত কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। বেশির ভাগ সময়েই রাষ্ট্রপতি সাময়িক সময়ের জন্য ভিসি নিয়োগ করেন, যা পরবর্তীতে সিনেটে পাস করিয়ে নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর কেবল তিনবার সরাসরি ভিসি নির্বাচন করেছে সিনেট।

যেহেতু বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে, সেহেতু ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই ক্ষমতাসীন দল তাদের দলীয় কিংবা পছন্দের লোককে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়। ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই অ্যাকাডেমিক কিংবা প্রশাসনিক কোনো যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অবশ্য একটি যোগ্যতা সবসময়ই বিবেচনায় নেওয়া হয় আর সেটা হলো, ‘মেরুদণ্ডহীন নিরঙ্কুশ আনুগত্য’ বা 'দলকানা' হওয়ার যোগ্যতা।

ক্ষমতাসীন দলের প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিদের আনুগত্য গত কয়েক দশকে প্রবাদতুল্য হয়ে উঠেছে এ দেশে। আনুগত্যের অংশ হিসেবে ভিসি সরকারবিরোধী আন্দোলনকে দমন করবেন, ভিন্নমত ধারণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের চাপে রাখবেন এবং অবশ্যই ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করবেন। এভাবে দলের প্রতি অনুগত হতে পারলে দলও তাকে উল্লেখযোগ্য প্রতিদান দেবে। যতদিন তিনি ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে পারবেন, ততদিন তিনি দুর্নীতি, নিয়োগবাণিজ্য, স্বেচ্ছাচারিতা যা-ই করুন না কেন, তাতে ক্ষমতাসীনদের তেমন কিছু যায় আসে না। তবে বড় ধরনের স্ক্যান্ডাল তৈরি হলে ভিন্ন কথা। তখন (বলা যায় কদাচিৎ) গণরোষের ভয়ে, চাপে পড়ে দুয়েকজন ভিসিকে কোরবানি দিতে কসুর করে না ক্ষমতাসীনরা। তবে আওয়ামী লীগ আমলে এমন নজির খুবই কম যে, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বা জনমতের চাপে সরকারকে ভিসি প্রত্যাহার করতে হয়েছে বা ভিসিকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

এ ধরনের প্যারাডাইমেটিক উদাহরণ হতে পারে শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ২০২২ সালের জানুয়ারিতে সংঘটিত ভিসি-বিরোধী আন্দোলন। শিক্ষার্থীদের প্রবল আন্দোলন সেবার দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ভিসির বিরুদ্ধে ব্যাপক ‘জনমত’ গড়ে ওঠে। তবুও তৎকালীন ভিসি ফরিদ উদ্দীন পদত্যাগ করেননি। এর প্রধান কারণ, তার ওপর তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের আশীর্বাদ।

'নতুন বাংলাদেশ': রেটোরিক ও বাস্তবতা

শাবিপ্রবি ও কুয়েটের ভিসি-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে কিছু অদ্ভুত মিল রয়েছে। প্রথমত, শাবিপ্রবির আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বোরচিত পুলিশি হামলার পর। অন্যদিকে, কুয়েটের আন্দোলনের সূত্রপাত হয় শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রদল-যুবদলের সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপট থেকে। অর্থাৎ, উভয় আন্দোলনেই শিক্ষার্থীদের ওপর সহিংস হামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয়ত, দাবি অর্জনে অর্থাৎ ভিসির পদত্যাগের জন্য উভয় আন্দোলনই আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছে। তৃতীয়ত ও তাৎপর্যপূর্ণরূপে যে মিলটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো— সাস্টের আন্দোলনের সময় সরকার ছিল একেবারে নিশ্চুপ এবং চলমান কুয়েটের আন্দোলনেও সরকারকে এখন পর্যন্ত চুপচাপই দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে বারবার সরকারকে আহবান জানানো সত্ত্বেও সরকার কোনো সাড়া দিচ্ছে না।

ভিসি-বিরোধী আন্দোলনে সরকারের ভূমিকা না বদলালেও কয়কমাস আগে বাংলাদেশের সরকার বদলেছে। একটি রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গত আগস্টে পতন ঘটেছে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের। ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে প্রধান উপদেষ্টা করে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সরকার, যাদের স্ব-ঘোষিত লক্ষ্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের সংস্কার। পূর্বেকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রবৃত্তি সংস্কারের মধ্য দিয়ে নতুন বন্দোবস্তের কথা বলা হলেও সকল প্রবৃত্তির মধ্যে এখনো আওয়ামী লীগ সরকারের ভূত রয়ে গেছে। না হলে, কুয়েট ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলনে বর্তমান সরকারের ভূমিকা কেনো আওয়ামী লীগের মতো দেখাচ্ছে? উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। এমনকি কুয়েটে তাদের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে স্থানীয় ছাত্রদল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকার এ ক্ষেত্রে রহস্যজনক ও নিরব ভূমিকা পালন করছে।

গণ-অভ্যুত্থানের পরপর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার নিয়ে জনপরিসরে বহুবিধ আলাপ-আলোচনা তৈরি হয়েছিল। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষার নব্য-উদারীকরণ বন্ধ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতন্ত্রায়ণ ইত্যাদি ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়। কিন্তু অন্যান্য সংস্কার আলোচনার মতো বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার প্রসঙ্গ এখন চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে হতাশাও। অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারকেন্দ্রিক বাগাড়ম্বরতা ও তাদের প্রকৃত কর্মকাণ্ডের মধ্যকার ফারাকই এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কেননা, উঠতে-বসতে সংস্কারের কথা বললেই তো আর বাস্তবে সংস্কার হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে (রাষ্ট্রপতির নিয়োগ) ধাপে ধাপে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। চারটি স্বায়াত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বাদে বাকিগুলোতে উপাচার্য সম্পূর্ণ মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতির উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও এই নীতি সংস্কারে সরকার কোনো আগ্রহ দেখায়নি। অভিযোগ উঠেছে যে, পাঁচ আগস্টের পর বিএনপি এবং জামাত-পন্থী শিক্ষকরা বেশির ভাগ প্রশাসনিক পদে নিয়োগ পাচ্ছেন। অর্থাৎ এখনো সেই আগের মতো রাজনৈতিক নিয়োগই হচ্ছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাস্তবতা ও সংস্কার-বয়ানের ফারাক এভাবেই দিন দিন বড় হচ্ছে। সরকারের তরফ থেকে অবশ্য তাদের ‘অনেক অনেক’ সীমাবদ্ধতার কথা উঠে আসছে। বিএনপি, জামায়াত বা অন্যান্য রাজনৈতিক-প্রশাসনিক অ্যাক্টরদের সংস্কারে অসহযোগিতা ও অপরাগতা কিংবা আওয়ামী লীগের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর প্রশাসনিক কাঠামোর কথা উঠে আসছে। কিন্তু সংস্কার প্রক্রিয়া তো কুসুমাস্তীর্ণ প্রক্রিয়া নয়। জেঁকে বসা কোনো কাঠামো বা প্রথা ভাঙার পথে তো নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকবেই। এবং সততার সঙ্গে সে লড়াই চালানোই সংস্কারকদের দায়িত্ব। জুলাই অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে সততার ঘাটতি যে বিপুল তা-ই দিন দিন প্রকট হচ্ছে।

শেষ কথা ও কুয়েট সঙ্কট

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার সময়সাপেক্ষ। সবচেয় বড় কথা সদিচ্ছাসাপেক্ষ। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংস্কার চায় কি না সেটা বোধগম্য করার আগে এই মুহূর্তের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্কটের দিকে দৃকপাত করাটাই সরকারের কাজ বলে মনে করি।

বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের অন্যতম প্রধান ও অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই কর্তব্য পালনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনগুলো গত কয়েক মাসে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। বিশেষ করে সবশেষ কুয়েটের উপাচার্য ও তার প্রশাসন চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থ বললে তাদের অপরাধ লঘু হয়ে যায়। বলতে হবে, শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তারা ছাত্রদল-যুবদলের সন্ত্রাসী হামলার পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করেছে। হামলা-পরবর্তীতে গ্রহণ করা বিভিন্ন পদক্ষেপও (সাময়িক বহিষ্কার, নিরাপত্তার অজুহাতে হল বন্ধ রাখা) তাদের নিপীড়ক ও স্বৈরাচারী ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা ও নিজের নিপীড়ক ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে কুয়েট উপাচার্যের উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করা। যদি তিনি স্বেচ্ছায় তা না করেন, তবে সরকারের উচিত হবে তাকে দ্রুত অপসারণের উদ্যোগ নেওয়া। যদি ইউনুস সরকার তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ‘কুয়েটের স্বৈরাচার’-এর দোসর হিসেবে তাদের কপালে একটা তিলক যুক্ত হবে। সম্ভবত সেটা হবে চিরদিনের জন্য।●

আব্দুল্লাহ হেল বুবুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষার্থী ও যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডন লাভ্যোয়া ফেলো।